도쿄 인턴생의 아침 루틴

매일 아침 6시, 핸드폰에 설정해 둔 알람이 어김없이 울린다. 취준생일 때부터 설정되었던 알람이어서 어색함이 없다. 다른 것이 있다면 처음 눈을 떴을 때 보이는 풍경이 달라졌다는 정도.

딱딱한 나무침대에 얇은 이불 하나 깔고 자는 생활이 며칠 만에 익숙해졌다. 차가운 철제 구조물이 보이는 작은 방. 여기는 일본 도쿄, 쉐어하우스 안이다.

이 시간에 일어나면 1층에 사는 다른 룸메이트들과 동선이 겹치지 않는다. 한 명은 잠을 자고 있는 것 같고, 다른 한 명은 야간에 일을 나가 이 시간대에는 없다. 마치 현역 군인일 때처럼 샴푸, 바디워시, 폼 클렌징 등을 챙겨 샤워실로 간다.

샤워실 문을 열면 맨 먼저 세면대가 눈에 들어온다. 일본은 우리나라와 달리 좌변기와 샤워실, 그리고 세면대가 분리된 경우가 많다. 세면대 옆으로 문이 하나 더 있다. 그 안이 샤워부스다. 샤워기로 뜨거운 물을 맞으며 정신을 차린다.

샤워를 끝마치고 간단히 준비를 마치고 쉐어하우스 밖으로 나선다. 조용한 도쿄 주택가의 적막을 깨는 것은 출근길을 서두르는 사람들의 구둣발 소리다. 그 사이에 내가 있다. 이런 일상이 펼쳐질 거라고는 불과 몇 달 전까지만 해도 상상조차 하지 못했다.

회사 출근을 위해 버스 정류장으로 향한다. 쉐어하우스에서 불과 1분 거리라 부담이 없다. 이번 버스를 놓치면 한 시간이나 걸리는 오다이바 출근길이 위태하다. 간혹 횡단보도가 바뀌기 전 버스가 도착해 놓치기도 했다. 우리나라에서는 버스가 문을 닫았어도 정차 중이면 문을 열어주고는 했다. 그런데 일본에서는 얄짤 없다.

하필이면 길을 건너기 전 버스가 도착해 타지 못했다. 문을 닫고 출발하던 버스가 바로 앞 신호에 걸려 정차했다. 한국에서처럼 버스 문을 두드렸다. 버스 정류장에서 대략 1m나 움직였을까. 그러나 버스문은 열리지 않았다. ‘다음 버스를 이용하세요’라는 기사 아저씨 멘트가 차 밖 스피커를 통해 흘러나왔다.

이 날 이후로 문 닫은 버스를 타는 것은 포기했다. 버스 하나만으로도 한국과 일본의 차이를 선명하게 느낄 수 있었다. 정복에 기사 모자를 쓰고 마이크까지 착용한 일본 기사님들. 정류장 명이나 문을 닫는다고 알리기도 한다. 교통비가 비싼 만큼 서비스 정신도 높은 것일까.

버스는 몬젠나카초(門前仲町)에서 내려 한번 더 갈아탄다. 해(海) 01번 버스를 타고 43분 후면 일본과학미래관앞(日本科学未来館前)에 도착한다. 도쿄만을 지나서 그런지 버스 번호에도 ‘바다 해’자가 붙었다.

출근길, 드라마 일본어 공부하기

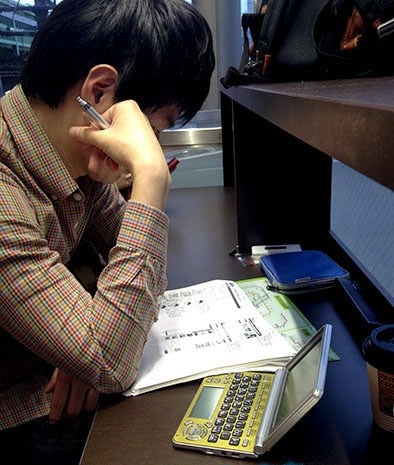

한 시간이나 되는 버스 이동시간. 길게 느낄 틈이 없다. 부족한 일본어 공부를 하는데 시간을 쓰기 때문이다. 한국에 있을 때 보다 일본어 공부에 더욱 진심이다. 내가 일본에 온 이유도 일본어가 부족해서다.

일본어는 고등학교 때부터 공부하기 시작했다. 고1 때 히라가나, 가타카나를 외웠고 고2 때는 제2외국어로, 고3 때는 수능시험용 공부를 했다. 대학은 일본학 전공을 선택했다. 초급 일본어부터 고급 일본어까지 4년 동안 일본어 관련 수업을 들었고 JLPT N1, JPT 800 후반대 점수를 취득했다.

그렇게 첫 취업도 일본 해외영업으로 했지만 정작 바이어 앞에서 한마디도 하지 못했다. 무너져 내린 자존심을 회복하고자 선택한 일본행이었다. 인턴은 길어야 고작 6개월. 이 시간 안에 일본어는 무슨 수를 써서라도 정복해야만 했다.

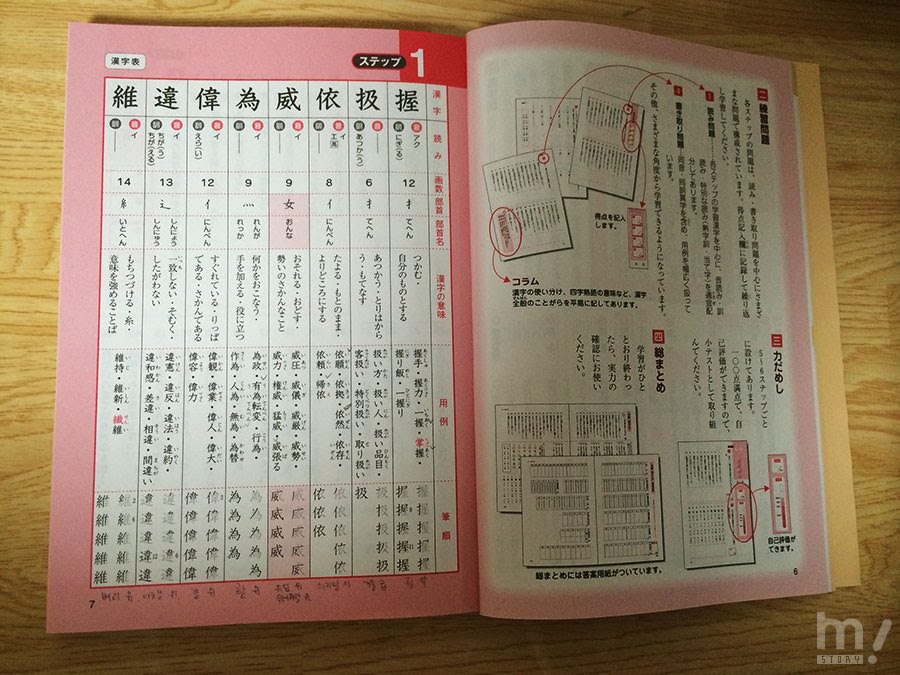

버스를 타고 가는 동안 미리 준비해 둔 일본 드라마 대사집을 달달달 외웠다. 시중에 나와 있는 책만으로는 일본어 커뮤니케이션 능력을 올리는데 한계가 있었다. 드라마 중에서도 비즈니스 용어가 적절히 담겨 있는 것으로 찾아보았고 때마침 ‘한자와 나오키 (半沢直樹)’를 발견했다.

은행원이 된 한자와 나오키가 은행 안팎에서 겪는 고군분투를 다룬 드라마로 다양한 경어가 등장한다. 대사들도 일반 사적 대화보다는 업무 관련이 많았기에 사회생활을 하는 나에게 적합한 내용이었다.

총 10화의 에피소드로 이루어진 드라마로 한 회 당 대략 100번 이상 스크립트를 반복해서 봤다. 출퇴근 길에는 스크립트를, 쉐어하우스에 돌아가서는 영상(음성)을 반복해서 보고 들었다. 당시 상황에서 할 수 있는 가장 최선의 방법이었다.

회사에도 일본인이 있었지만 아르바이트생 1명뿐이었다. 업무 이야기도 한국어로 주고받으니 일본어를 듣고 말할 기회가 그리 많지 않았다. 일본에 온 것까지는 좋았는데 한인 기업에, 한국인 비중이 높은 팀에 인턴으로 왔으니 별 수 없었다. 사무실 안은 한국, 사무실 밖은 일본. 벽 하나를 두고 양국을 오가는 기분이었다.

한 가지 다행이라면 아르바이트생이 한국어에 관심이 많은 또래 친구였다는 점이다. 한국에 1년 정도 어학연수를 다녀왔는데 한국어 감을 잃지 않기 위해 한국계 회사에 지원했다고. 그래서 그에게 언어교환을 제안했다. 나는 일본말로 할 테니 너는 한국말로 하라고.

드라마 대사를 읽고 외우며 인풋을 늘렸고 일본인 스텝과 대화를 하며 아웃풋도 만들어 나갔다. 내 일본어가 일본인에게 통한다는 사실을 느끼면서 일본어 스피킹에도 조금씩 자신감이 생기기 시작했다. 새로 배운 표현을 바로 써볼 수 있다는 것도 좋은 점이었다.

이것만으로 일본어가 정복된다면 얼마나 좋을까. 하지만 여전히 전화통화나 일본인 손님 대응을 하기에는 역부족이었다. 출, 퇴근 시간을 포함해 혼자 있는 시간에는 항상 일본어를 곁에 두었다. 읽고 듣고 쓰고. 지난 10여 년간 일본어에 투자했던 시간을 단숨에 압도할 정도로 필사적으로 매달렸다.