오키나와 여행에서 시작된 인생의 전환점. 뚜벅이 여행의 불편함이 일본에서 다시 운전대를 잡게 한 계기가 되었습니다. 장롱면허를 깨고 캠핑과 여행의 즐거움을 알게 된, 인생을 바꾼 오키나와 이야기를 소개합니다.

일본 최남단에 위치한 익숙한 듯 낯선 섬, 오키나와(沖縄). 일본의 하와이라고도 불리는 곳. TV에서 오키나와 여행 가는 모습들이 종종 나오고는 했다. 가보고 싶었지만 운전이 사실상 필수. 오랜 기간 장롱면허였던 터라 여행 가 볼 엄두가 나지 않았다. 한 행사에서 사은품으로 오키나와 호텔 무료 투숙권도 받았었지만 휴지통에 들어간 지 오래.

생전 오키나와 갈 일은 없을 줄 알았다. 그러다 와이프(당시 여자친구)가 오키나와 특가 자유여행 패키지를 발견했다. 때마침 연말연시가 다가오고 있었고 코로나와 재택근무로 답답함이 극에 달했던 차에 가보기로 마음먹었다. 까짓 껏 뚜벅이로 다니면 되지, 뭐.

일본의 하와이, 오키나와로 떠난 첫 여행

도쿄 하네다 공항에서 오키나와 나하공항까지는 2시간 10분. 한국 가는 시간과 비슷하게 걸린다. 일본땅이 넓기는 넓다. 인사말도 요우코소(ようこそ)가 아닌 멘소레(めんそ ー れ). 마치 제주도에 가면 혼저옵서예라고 인사하는 것과 같다. 기타 줄을 통통 튀기는 잔잔한 사미센(三味線 또는 三線) 소리도 흘러나온다.

공항이 있는 나하는 오키나와 본섬의 중심지. 다행히도 교통편이 제법 있다. 시내로 들어가는 노선버스와 모노레일 일종인 유이레일이 있다. 국제거리(国際通り)나 슈리성(首里城) 등 나하시(那覇市) 중심부까지는 불편함 없이 이동할 수 있다. 괜한 걱정을 했나 싶을 정도다. 차가 없을 거라는 생각과는 달리 출퇴근 시간에는 도로가 막히기까지 한다.

버스를 타고 숙소로 이동하는 길. 공항을 벗어나고 시가지로 들어서면서 보이는 풍경은 어딘가 낯설다. 공기부터가 끈덕지다. 동남아에서 느꼈던 것과 결이 비슷하다. 건물 모양들도 일본보다는 그쪽에 가깝다. 언어만 일본어일 뿐 실상은 다른 나라에 온 것 같다.

호텔에 도착해 짐을 풀고 본격적으로 오키나와 탐방을 시작했다. 여행은 주로 자전거로 이동 가능하거나 버스로 오갈 수 있는 곳을 택했다. 국제거리를 비롯해 난조시(南城市)에 위치한 바다가 보이는 카페, 하마베노 차야(浜辺の茶屋)와 미하마(美浜)에 위치한 아메리칸빌리지(アメリカンビレッジ) 등이 주요 목적지. 버스로 1시간 이상은 가야 했지만 차 창 밖 풍경을 보는 것만으로도 꽤 매력적인 여정이 되었다.

아열대 기후를 자랑하는 오키나와. 연말이라고 해도 평균 기온이 16도 이상이니, 0도에 수렴하는 도쿄에 비하면 상당히 따뜻하다. 대신 습하고 강수량도 많다. 해가 쨍쨍 뜨고 있는데 느닷없이 스콜성 호우가 내린다. 일기예보만 믿고 맨손으로 나갔다가 급작스러운 비에 여러 번 애를 먹었다.

또한 나하 시가지를 벗어날수록 버스 운행편수가 줄어든다. 1시간에 1~2대 꼴이다. 만약 버스를 한 대 놓칠 경우 그만큼 발이 묶이게 된다. 한 번은 버스를 놓쳐 별 수 없이 정류장에서 10분 정도 걸리는 카페에서 기다리기로 했다. 가는 길에 갑자기 비가 내려 온몸이 홀딱 젖고야 말았다. 이런 버라이어티함이야 말로 뚜벅이 여행의 묘미라고 할 수 있겠지만 지칠 대로 지친 우리에게는 최악의 경험이었다.

오키나와 여행 마지막날. 비행기 출발까지 시간이 남아 마지막 명소를 찾아가기로 한다. 택시비로 편도 2,000엔을 주고 달려갔던 곳은 우미카지테라스(ウミカジテラ. 바다 위로 뻗은 공항 활주로가 보이는 경치맛집으로 유명하다. 주변에 막아주는 건물이 없어 바닷바람의 세기는 이로 말할 수가 없다. 커피 한잔 주문하고 테이블에 앉아 멍하니 바다를 바라보았다.

여행기간 동안 지칠 대로 지친 우리 부부. 그러다 우미카지테라스에서 구름 사이로 뚫고 나오는 노을빛을 보는데 묘한 기분이 들었다. 그동안 쌓여 있던 몸과 마음의 피로가 순식간에 사라졌다. 속초에서 오래 살았어도 이런 기분은 느껴본 적 없었다. 말로는 형용할 수 없는 강렬한 자연의 힘 같은 것이 나를 감싸는 기분이었다.

내가 차를 운전하는 시기는 일론 머스크가 완전 자율주행차를 개발했을 때라고 장롱면허 내내 다짐하고 있었다. 그런데 이때 생각이 180도 바뀌었다. 도쿄에 돌아가자마자 당장 면허를 따겠노라고. 그래서 다음번 오키나와 여행 때는 섬 방방곡곡을 돌아다니겠노라고.

일본에서 장롱면허 탈출하다

오키나와에서 돌아오자마자 장롱면허 교습소를 알아보았다. 일본에서는 페이퍼 드라이버라고 부른다. 새해 초라서 그런지 예약 잡기가 하늘에 별따기였다. 새해 2월 초, 하루 8시간 교습 코스를 간신히 예약할 수 있었다. 교습이 있기 전까지는 유튜브를 통해 차량 조작법이나 도로주행 영상 등을 돌려보며 이미지트레이닝을 이어갔다.

운전면허를 딴 것은 대학졸업 직전인 2012년. 영업직 취업을 준비하고 있었는데 대부분 1종 보통면허가 필요했었다. 그래서 부랴부랴 학원에 등록해 1종을 취득했다. 그 후 친한 선배형 차로 한~두 차례 주행연습을 했다. 그러다 갓길에 주차된 차를 긁어 버리는 사고를 내고야 말았다. 이날 이후 트라우마가 생겨 운전대를 잡지 않았고 이듬해 일본으로 건너가게 되었다.

일본은 한국과 달리 운전석이 우측에 있다. 도로 규칙도 다르다. 운전할 일은 더욱이 없었다. 그나마 신분증으로 활용하기 위해 한국 운전면허증을 공증받아 일본 면허증을 발급받아 두었다. 심지어 두 차례나 면허 갱신을 했다. 그렇게 지갑 속에 잠들어 있던 면허증을 드디어 쓰는 날이 다가오게 되었다.

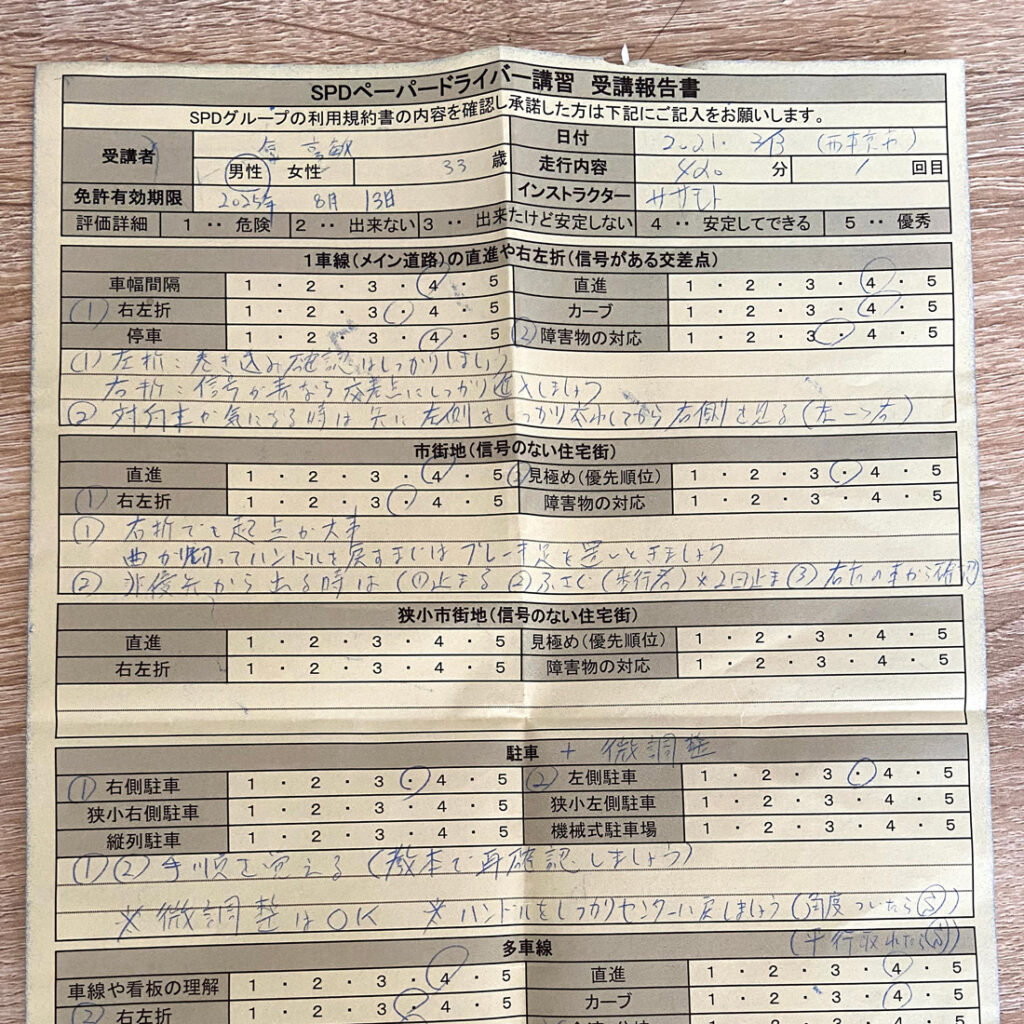

페이퍼 드라이버 교습소와 메일을 통해 약속장소와 시간을 확인했다. 약속 당일. 집 인근 도로 갓길에 비상깜빡이를 켜 둔 도요타 페리우스가 눈에 들어왔다. 교습차 번호판이 맞았다. 미친 듯이 요동치는 심장. 일본인 교습 선생님과 간단히 인사를 나누고 면허증 확인과 서약서 작성을 마치고 나서 운전석에 앉았다.

시동 키는 법부터 시작된 조작법 교습을 마치고 본격적인 주행 연습이 시작되었다. 긴장으로 손에는 금세 땀이 찼다. 중간중간 옷에 땀을 닦았다. 다행히 차는 앞으로 잘 나가기 시작했다. 중간중간 갓길 정차 차량이나 신호에서 긴장이 되었지만 선생님이 코칭을 해주었기 때문에 큰 어려움 없이 주행을 이어갔다.

오전에는 집 인근을 한 바퀴 돌고 오후가 되어서는 편도 30분 거리를 운전해서 교외 지역으로 이동했다. 널찍한 공원 주차장에서 본격적인 주차연습을 했다. 선생님의 주차 공식설명과 시범을 본 뒤 몇 번이고 실습을 했다. 처음에는 차선을 완전히 벗어나거나 비뚤게 세워졌던 차가 연습을 이어갈수록 점점 제자리에 들어가기 시작했다.

주차연습까지 마친 뒤 다시 직접 운전해서 집 근처까지 이동했다. 초보 딱지를 붙이고 있어서 그런가 차들이 크락션을 울리지도 않고 알아서들 피해가 주었다. 다리가 후들후들 거렸던 오전과 달리 오후가 되니 비교적 긴장감이 누그러들었다. 차에서 내리기 전, 선생님의 최종 진단평가를 듣고 앞으로도 연습 많이 해보라는 조언과 함께 교습을 마쳤다.

이 날 이후로 셰어카를 이용해 본격적으로 운전하기 시작했다. 지도상으로 차로 10분이면 가는 마트를 40분에 걸려 도착한다거나 좁은 길목에서 사이드 미러까지 접고 와이프가 사람들에게 양해를 구해가며 빠져나가는 등 진땀을 빼는 에피소드들이 여럿 있었다. 다행히도 운전 실력은 점차 늘어갔고 초보딱지를 떼고 고속도로를 달리며 일본 지방 여기저기를 돌아다니게 되었다.

‘나는 차랑 거리가 멀어, 차 없이도 살 수 있어. 아니야 그래도 남자가 운전은 할 줄 알아야 하는데…’라며 오랫동안 막연히 두려워했었다. 그러다 오키나와 여행이 계기가 되어 생각의 전환점을 맞이하게 된 것이다. 이후로는 주말이면 와이프와 일본 곳곳에 있는 캠핑장이나 관광지를 돌아다니며 그동안 몰랐던 새로운 재미도 알게 되었다.

만약 오키나와에 가지 않았었다면, 오키나와에서 뚜벅이 여행으로 고생하지 않았더라면 나는 과연 운전을 할 수 있었을까? 캠핑의 즐거움을 알았을까? 도쿄 밖의 세상을 알 수 있었을까? 오키나와의 만남은 운명이었던 것이다. 인생을 바꿔 놓은 운명.